Inhaltsverzeichnis

Produktkennzeichnung als fester Bestandteil in jedem Produktionsprozess

Produktkennzeichnung ist das Rückgrat der modernen Produktionslandschaft. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Produkt ohne Label kaufen. Was genau steckt drin? Woher kommt es? Und ist es überhaupt sicher? Ohne Produktkennzeichnungen wären Verbraucher ahnungslos – und Hersteller hätten keine Chance, Vertrauen aufzubauen.

Von Lebensmitteln bis zu Hightech-Geräten: Produktkennzeichnungen informieren nicht nur, sondern sind auch gesetzlich vorgeschrieben. Sie dienen als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbraucher, als Werkzeug zur Einhaltung von Vorschriften und als Marketinginstrument. Eine effektive Produktkennzeichnung optimiert auch die internen Prozesse, von der Produktion bis zur Logistik, und bietet somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Darüber hinaus spielen technologische Innovationen eine zentrale Rolle. Neue Methoden wie digitale Wasserzeichen oder Blockchain-basierte Rückverfolgbarkeitssysteme setzen neue Standards, die sowohl für Transparenz als auch für Sicherheit sorgen.

Welche Gesetze regeln in Deutschland die Produktkennzeichnung

Deutschland liebt Regeln – und bei Produktkennzeichnungen zeigt sich das in einer Flut an Verordnungen. Hier ein Überblick über die wichtigsten:

Die Lebensmittelinformationsverordnung

Die EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) schreibt vor, welche Angaben auf Lebensmitteln Pflicht sind. Seit 2024 gibt es neue Anforderungen: Bestimmte Zutaten, die als „Hauptbestandteile“ gelten, müssen detaillierter gekennzeichnet werden. Herkunftsangaben für Hauptzutaten wurden ebenfalls verschärft.

Ein wichtiger Punkt der LMIV ist die Lesbarkeit der Angaben. Die Schriftgröße auf Verpackungen muss mindestens 1,2 mm betragen, um sicherzustellen, dass alle Informationen leicht verständlich sind. Verstöße gegen diese Vorgabe können empfindliche Strafen nach sich ziehen.

Die Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

Ab Dezember 2024 tritt die neue EU-Verordnung 2023/988 in Kraft. Sie erweitert die Verpflichtungen für Hersteller, Importeure und Händler erheblich. Onlinehändler müssen künftig mehr Produktinformationen bereitstellen, inklusive Warnhinweisen und Herstellerangaben. Verbraucher sollen besser über mögliche Risiken informiert werden.

Neu ist auch die Einführung von Sicherheitskennzeichnungen, die potenzielle Gefahren visuell klar kommunizieren. Diese Piktogramme sollen international verständlich sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Hier gibt es weitere Infos zur neuen Produktsicherheitsverordnung.

Das Medizinproduktegesetz – CE-Richtlinie zu Medizinprodukten

Medizinprodukte unterliegen strengen Anforderungen. Neben der CE-Kennzeichnung, die die Konformität mit EU-Standards signalisiert, sind auch Angaben zur sicheren Anwendung und Risiken erforderlich. Ab 2024 wird die Rückverfolgbarkeit durch digitale Kennzeichnungen wie Unique Device Identification (UDI) ausgeweitet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die Kosmetikverordnung

Hier geht es nicht nur um schöne Verpackungen: Die EU-Kosmetikverordnung regelt, welche Inhaltsstoffe angegeben werden müssen. Hinzu kommen Mindesthaltbarkeitsdaten und Sicherheitshinweise für die Anwendung. Für Naturkosmetik gelten zusätzliche Anforderungen, um Verbraucher nicht durch irreführende Bezeichnungen zu täuschen.

Die 9. Verordnung zum ProdSG – CE-Maschinenrichtlinie

Maschinen und technische Geräte müssen durch die CE-Kennzeichnung ihre Sicherheit nachweisen. Ab 2024 gelten erweiterte Anforderungen an die technische Dokumentation. Besonders im Bereich der Automatisierungstechnologien sind zusätzliche Prüfungen vorgeschrieben. Hier geht’s zur Richtlinie.

(Bis zum 19. Januar 2027 bleibt die aktuelle Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wohl in Kraft, und die 9. ProdSV behält ihre Gültigkeit. Ab dem 20. Januar 2027 wird anscheinend die neue Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 direkt anwendbar sein und die bisherigen Regelungen ersetzen.)

Die Textilkennzeichnungsverordnung

Transparenz ist auch bei Textilien gefragt. Die Textilkennzeichnungsverordnung verpflichtet Hersteller, Materialien wie Baumwolle, Polyester oder Elasthan genau zu deklarieren. Zudem müssen Angaben zur Nachhaltigkeit wie „recycelte Materialien“ verifiziert und zertifiziert werden.

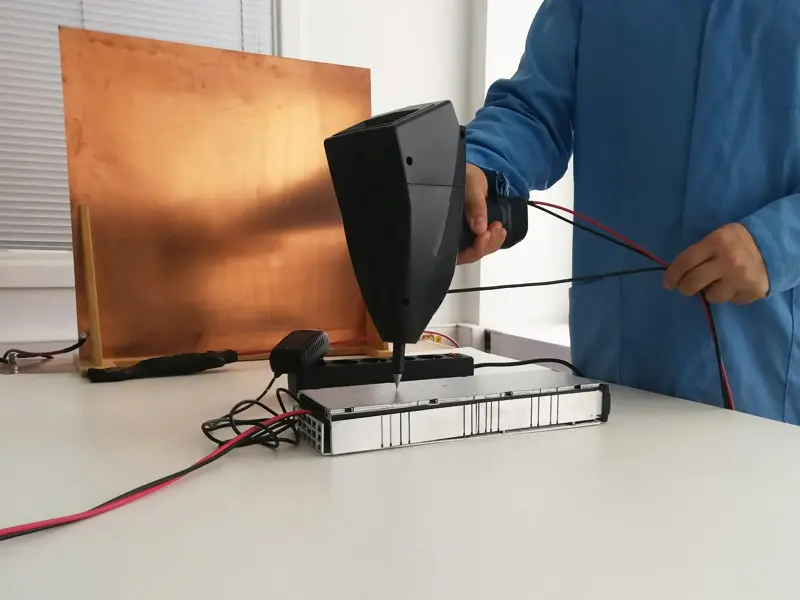

Das EMV-Gesetz – Die 9. Verordnung zum ProdSG – CE-Maschinenrichtlinie

Das EMV-Gesetz regelt die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten und stellt sicher, dass elektronische Produkte andere Geräte nicht stören. Die Kennzeichnung muss deutlich auf diese Eigenschaften hinweisen.

Gesetzliche vs. freiwillige Produktkennzeichnung

Pflichtkennzeichnungen für Produkte (ab 2024)

Pflichtkennzeichnungen umfassen alle Angaben, die durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben sind. Dazu gehören etwa Zutatenlisten, Energieverbrauchsangaben oder Warnhinweise. 2024 kommen neue Anforderungen hinzu, wie die präzisere Deklaration von Rohstoffen in Lebensmitteln und erweiterte Sicherheitskennzeichnungen für technische Geräte.

Freiwillige Produktkennzeichnung

Freiwillige Kennzeichnungen sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, können jedoch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen. Beispiele sind Bio-Siegel, Fairtrade-Zertifikate oder Auszeichnungen für nachhaltige Verpackungen. Sie stärken das Markenimage und schaffen zusätzliche Kaufanreize.

Eine wachsende Bedeutung haben auch freiwillige digitale Zertifikate, die über QR-Codes abrufbar sind und detaillierte Informationen zu Produktionsbedingungen oder CO2-Bilanzen bieten.

Welche Branchen haben eine Pflicht zur Produktkennzeichnung

Fast jede Branche hat spezifische Kennzeichnungspflichten. Von Lebensmitteln über Elektronik bis hin zu Spielzeug: Wer ein Produkt auf den Markt bringt, kommt an Kennzeichnungen nicht vorbei. Besonders strenge Regelungen gelten für Medizinprodukte, Chemikalien und Lebensmittel.

In der Automobilbranche gewinnen digitale Kennzeichnungen zunehmend an Bedeutung, um die Rückverfolgbarkeit einzelner Bauteile sicherzustellen. Auch die Bauindustrie integriert zunehmend Kennzeichnungen, die über die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit von Materialien informieren.

Direkte Produktkennzeichnung vs. indirekte Produktkennzeichnung

Direkte Kennzeichnung

Direkte Kennzeichnung bezieht sich auf Informationen, die direkt auf dem Produkt angebracht sind, etwa durch Prägung, Lasergravur oder Aufkleber. Diese Methode wird häufig bei langlebigen Gütern wie Maschinen oder elektronischen Geräten verwendet.

Indirekte Kennzeichnung

Indirekte Kennzeichnung erfolgt über Verpackungen oder Begleitmaterialien wie Bedienungsanleitungen. Sie bietet Flexibilität und ist besonders bei Produkten mit wechselnden Anforderungen vorteilhaft.

Digitale Produktkennzeichnung: Barcodes und QR-Codes

Digitale Kennzeichnungen werden immer wichtiger. QR-Codes ermöglichen Verbrauchern den Zugriff auf detaillierte Produktinformationen, während Barcodes Logistikprozesse vereinfachen. Mit der wachsenden Bedeutung digitaler Lieferketten wird diese Form der Kennzeichnung unverzichtbar.

Ein weiterer Trend ist die Integration von NFC-Technologie (Near Field Communication), die interaktive Produktinformationen bereitstellt. Diese Technik wird insbesondere bei Luxusgütern und sensiblen Produkten wie Medikamenten eingesetzt.

Wie ein gutes Verpackungsdesign die Kennzeichnung von Produkten unterstützt

Ein kluges Verpackungsdesign sorgt nicht nur für Aufmerksamkeit im Regal, sondern integriert auch gesetzlich erforderliche und freiwillige Kennzeichnungen harmonisch. Gutes Design hilft Verbrauchern, wichtige Informationen auf den ersten Blick zu erkennen.

Verpackungsdesign ist dabei mehr als nur Ästhetik. Es berücksichtigt die Platzierung und Lesbarkeit der Kennzeichnungen sowie die Materialwahl, um Nachhaltigkeit und Funktionalität zu gewährleisten.

Fazit: Produktkennzeichnungen sind unerlässlich für den Handel und insbesondere für den Endverbraucher

Produktkennzeichnung ist keine rein formale Pflicht, sondern ein strategisches Werkzeug, das weit über die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinausgeht. Sie schafft Vertrauen, sorgt für Transparenz und hebt Ihre Produkte im Wettbewerb hervor. Ob es darum geht, Verbraucher über Sicherheitsstandards zu informieren oder die Werte Ihrer Marke zu kommunizieren – eine durchdachte Kennzeichnung macht den Unterschied.

Mit den Neuerungen von 2024 bietet sich die Gelegenheit, Ihre Kennzeichnungsstrategie nicht nur anzupassen, sondern gezielt zu optimieren. Denn eines ist sicher: Eine gut gemachte Kennzeichnung ist nicht nur ein Türöffner zum Markt, sondern auch ein Schlüssel zur Loyalität Ihrer Kunden.

Machen Sie aus Ihrer Kennzeichnung ein sichtbares Zeichen für Qualität und Engagement und lassen Sie Ihre Produkte sprechen!

Oft gestellte Fragen

Freiwillige Kennzeichnungen wie Bio-Siegel oder Fairtrade-Zertifikate stärken das Markenimage und schaffen zusätzliche Kaufanreize, indem sie Verbrauchern Transparenz und Vertrauen bieten.

Direkte Kennzeichnungen eignen sich besonders für langlebige Produkte wie Maschinen oder elektronische Geräte, da sie robust und dauerhaft sind.

In einigen Fällen gibt es Erleichterungen oder Übergangsfristen für kleinere Unternehmen. Die genauen Vorgaben hängen jedoch von der jeweiligen Branche und den Produkten ab.